Nei miei ultimi articoli, ho fatto spesso riferimento a concetti quali quello di simbolo nella narrazione e archetipo dell’anima, dando forse per scontato il loro significato. In realtà, il concetto di simbolo (come quello di archetipo, ma anche di mito) è forse tra i più ambigui e mal compresi che vi siano in circolazione. Sono innanzitutto parole, negli ultimi decenni usate in tanti e tali ambiti differenti da aver quasi perso la loro specificità, divenendo forme morbide ed elastiche che spesso subiscono le pressioni di intenzionalità più o meno chiare.

Nei miei ultimi articoli, ho fatto spesso riferimento a concetti quali quello di simbolo nella narrazione e archetipo dell’anima, dando forse per scontato il loro significato. In realtà, il concetto di simbolo (come quello di archetipo, ma anche di mito) è forse tra i più ambigui e mal compresi che vi siano in circolazione. Sono innanzitutto parole, negli ultimi decenni usate in tanti e tali ambiti differenti da aver quasi perso la loro specificità, divenendo forme morbide ed elastiche che spesso subiscono le pressioni di intenzionalità più o meno chiare.

Tutti lo usano, non tutti lo usano consapevolmente, pochi lo usano in modo fruttuoso, quasi nessuno sa cosa voglia davvero significare. Il simbolo, questo sconosciuto.

Simbolo, archetipo e mito sono tre parole che invadono con sensi piuttosto differenti almeno quattro ambiti dell’esistenza e della conoscenza umana: quello letterario, quello psichico, sia psicanalitico che psicologico, quello della storia delle religioni e quello spirituale-filosofico. In questi ambiti esse si caricano del loro significato più pregnante, più denso di stratificazioni e, talvolta, di ambiguità, motivo per cui passaggio importante sarà un ulteriore approfondimento relativo agli ambiti più specifici di questi termini.

Il primo passo è avvicinare le tre parole attraverso il loro significato riconosciuto da uno dei vocabolari italiani più diffusi, lo Zingarelli1.

Simbolo. 1. Elemento materiale, oggetto, figura animale, persona e sim., considerato rappresentativo di un’entità astratta. 2. Espressione grafica convenzionalmente assunta a rappresentare in modo sintetico un qualsiasi ente. 3. Abbreviazione convenzionale formata da una o due lettere, usata per designare un elemento chimico. 4. Segno che rappresenta una religione o una particolare forma della vita e del pensiero religiosi.

Come si evince dai termini utilizzati, si può cogliere un doppio movimento tra la parola simbolo e il concetto di volta in volta esplicato. Un primo movimento – di sintesi – dipendente dalla necessità di ridurre e ‘presentare in modo forte’: questo il significato della parola latina rappresentare2, un’entità, un ente, un’esperienza o un pensiero altrimenti troppo complessi o sfuggenti. E un secondo movimento – di approfondimento – reso possibile proprio dal fatto che il simbolo diviene ‘porta’ lessicale attraverso la quale raggiungere quella ‘complessità’, avere esperienza di ciò che ‘sfugge’. Sono due movimenti coesistenti, ugualmente necessari alla riflessione umana, tanto da poterli pensare come i due tempi di una respirazione concettuale: il primo, di inspirazione e che va nel senso dell’approfondimento, con il quale cogliamo la complessità dell’essere che si trova al di là di quanto è dicibile, e il secondo, di espirazione e che va nel senso di una estrinsecazione simbolica, con il quale creiamo o utilizziamo il simbolo che permette di fruire di quella complessità.

I simboli rappresentano le parole costitutive o legittimanti delle narrazioni.

Secondo la profondissima definizione di Paul Ricoeur, il simbolo «dà a pensare»3, perché consegna al pensiero qualcosa su cui lavorare con l’approfondimento e perché non costituisce mai un argomento chiuso. La necessità di interpretare il simbolo, solitamente costituito da una parola in un contesto, è dovuta al suo rimando a una realtà più ampia di quella delineata dalla parola stessa. Interpretando, l’interprete riduce la portata di quella realtà perché la definisce, ma non la esaurisce mai, rendendosi così possibili altri nuovi accessi a quel simbolo.

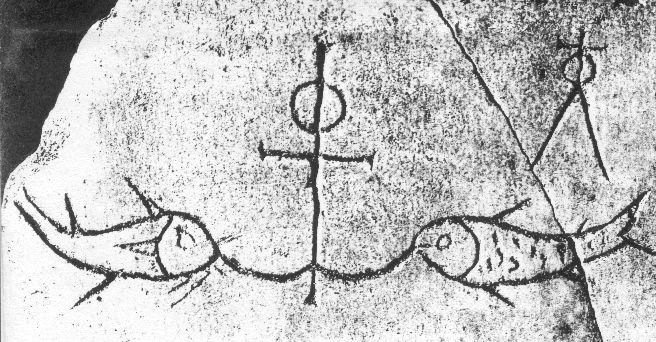

Mircea Eliade ne amplia il campo d’azione e, nel suo articolo Methodological Remarks on the Study of Religion’s Symbolism4, nota come ogni atto religioso sia in sé simbolico, a causa del fatto che l’essere umano, in quanto homo symbolicus, implica il simbolismo in ogni sua attività5. Ma per capire in che senso questo sia vero, è necessario considerare che ogni atto religioso e ogni oggetto di culto agogna a una realtà meta-empirica, con la conseguenza che se, per esempio, un albero diventa oggetto cultuale, esso non viene più venerato in quanto albero, bensì in quanto manifestazione del sacro, ciò che Eliade chiama ierofania.

Nel prossimo articolo passerò al concetto di archetipo. Alla prossima!

1 Paul RICOEUR, Il simbolo dà a pensare, Brescia: Morcelliana 2002, 72 pp.

2 L’articolo non è ancora tradotto in italiano, ed è reperibile in rete, <http://www.religion-online.org/showchapter.asp?title=580&C=764> [accesso: 19.07.2016].

3 Non diversamente da quanto definì Ernst Cassirer nel 1920 con la sua Filosofia delle forme simboliche, la cui stesura ebbe inizio nel 1920 e che ridisegnò il modo di intendere la conoscenza: la questione non è ciò che c’è da conoscere, ma il modo in cui si conosce, e l’uomo conosce sempre attraverso una costruzione simbolica della realtà.

Passiamo al concetto di archetipo, variamente utilizzato nell’arco storico del pensiero occidentale.

4 Scelgo di partire dalle definizioni di un vocabolario per avere un punto di vista iniziale il più vicino possibile a quello popolare. La definizione sarà poi approfondita tramite approcci metodologicamente più scientifici nel secondo passo della riflessione. Utilizzerò d’ora in poi lo Zingarelli 1998, edito dalla Zanichelli.

5 LoZingarelli 1998 chiarisce come la parola ‘rappresentare’ derivi dal latino repraesentăre, composta di re- in funzione intensiva e praesentăre, con cambio di prefisso. Il prefisso re- (in italiano ri- o ra-, rin-) esprime ripetizione, reduplicazione.

Lascia un commento